ども、OGです(‘ω’)ノ

今回はですね、「ダウ理論の基礎知識とテクニカルをあわせた手法」について書いていきたいと思います。

超有名理論の登場ですね!

界隈にいれば誰もが言う「ダウ理論」。

この超有名ダウ理論の本質を初心者の方にもわかりやすく説明解説していきたいと思います!そのあとにダウ理論を使って実際のチャートとを見比べ、テクニカルや手法との合わせ技を紹介したいと思っています。勝てるダウ理論!稼ぐダウ理論!にするために掘り下げて学んでいきましょう(*^^*)

このブログでは「FXを投資に20年先も生き残る」をテーマに相場環境認識を中心にFXにおける気付きを記事にまとめています。

FX初心者が抱える勝てない、稼げない悩みや問題を一つずつ解決していきます(*^^*)

”相場に深入りせず、流れを掴んで乗って行く”

これが負けない秘訣だと思っています(‘ω’)ノ

ずっと使えるFXチャート分析の基本 シンプルなテクニカル分析による売買ポイントの見つけ方

ダウ理論とは

知ってるようで知らない人も多いダウ理論!

これを読んで基礎からしっかり理解しよう!

ダウ理論とは、アメリカの証券アナリスト・ジャーナリストであるチャールズ・ダウが19世紀の終わりに提唱した相場理論のことです。相場に発生するトレンド(特定の方向に値動きが進むこと)の性質を6つの法則で説明しています。

元々は株式市場の株価と相関性の高い景気循環を分析し予測するために考案されたものですが、現在ではFXでも通用する理論として用いられています。

多くのテクニカル分析(過去の値動きをもとに将来の相場を予測する手法のこと)の元となっているのがダウ理論です。たとえば「上昇トレンド」や「下降トレンド」といった言葉もダウ理論を基にした用語です。

ダウ理論は多くのトレーダーが参考にしている考え方で、ダウ理論通りに相場が動くことも珍しくありません。トレードをする際の基礎知識として知っておくことが大切といえるでしょう。

ただし、ダウ理論は方向性のある値動き(上昇トレンド、下降トレンドなど)を説明したものであり、全ての相場に使える理論ではありません。また、ダウ理論はあくまでも相場分析をするための「考え方」の一つです。移動平均線やMACDのようなテクニカル分析のインジケーターとは異なり、一定のライン等をチャート上に表示させるものではありません。

FXで勝つための資金管理の技術 勝てない原因はトレード手法ではなかった

ダウ理論6つの法則

ダウ理論は6つの法則から成り立っています。

株から派生した言葉のようで少しニュアンスの違いがありますがそれを今ではFXにも応用して多くの人が使っています。

下記でダウ理論をひとつずつ紹介していきますが、あとで説明の際に使うのに分かりやすいように番号を振っています(*’ω’*)

あなたのトレード判断能力を大幅に鍛える エリオット波動研究 基礎からトレード戦略まで網羅したエリオット波動

①平均価格は全ての事象を織り込む

市場価格を形成する全ての要因は、平均価格(為替レート)に反映されているという法則です。

この法則が成り立つのは、相場の値動きが経済指標や金融政策のようなファンダメンタルズ要因や、予測不可能な戦争・テロ・天災などの影響を受けて形成される「需給バランス」による変動含め、全の事象はチャート上の値動きに反映されているという理由からです。

「チャートがすべてである」とも言えるこの考え方は、FXにおいてチャート分析を重要視することの根拠となります。

これは投資界隈のテクニカリストたちがよく言うやつ!

でもこうやって勉強してみると少しニュアンスが違う風に受け止められる?

②トレンドは3種類ある

トレンドは継続する期間に応じて、長期、中期、短期の3種類に分類されるという法則です。

長期トレンド・・・1年から数年以上続く動き。

中期トレンド・・・数週間から、数ヶ月以上続く動き。長期トレンドとは逆行する方向に動き、調整局面(行き過ぎた価格を落ち着かせてバランスを取り戻すような動き)を示すのが特徴。

短期トレンド・・・数時間から、数週間以上続く動きが短期トレンド。

どこかで見たような・・・?

サ・・・サイクル理論??

③トレンドは3段階ある

トレンドには、先行期、追随期、利喰い期の3段階があるとする法則です。

先行期・・・一部の投資家が先行して底値(一定期間中の一番低い値段のこと)で買ったり、天井(一定期間中の一番高い値段のこと)から売ったりすることで、価格に緩やかな動きが出始めます。

追随期・・・相場の動きを見て、売買に参加する投資家が増えてくる時期です。この段階では、急激な価格変動が起こりやすくなります。

利喰い期・・・先行してエントリーしていた投資家が利益確定を行う時期です。この段階になると、相場が加熱し、多くの報道などを通じて初心者の参入も増えてきます。利喰い期になると、トレンドは終わりに向かうと考えられます。

エ・・・エリオット波動・・・??

④平均は相互に確認される

トレンドを判断するためには、相関性のある複数の銘柄を確認する必要があるということです。相関関係のある通貨ペアや指標を確認したうえで、トレンドが発生しているのかどうかの判断をするのが重要だといえます。

多通貨で示し合わせた相関??

⑤トレンドは出来高でも確認できる

トレンドの信頼度は出来高(取引量)によっても確認できるというものです。

通常であれば、価格が上昇すると、勢いに乗じて売買したいトレーダーが集まってくるため、出来高も上昇する傾向があります。しかし、価格が上昇しても出来高が上昇しない場合があり、そのようなケースではトレンドが転換している可能性を疑ったほうがよいということです。

ただしこの理論はFXにおいてあまり有効な理論ではありません。というのもFXは株式のように特定の取引所で売買が行われるわけではなく、国境の区別なく世界中で取引されているため、出来高を正確に把握することが難しいからです。

テクニカル分析の中には出来高を要素とする手法がありますが、それらはFXには向かないと言われています。

通貨ペアで相関と日々のボラティリティを確認すれば出来高を確認も出来るし、相互の出来高をみて「ダウト」を探せるかも?

⑥トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する

ダウ理論では、高値と安値(一定期間のトレンドの中で最も高い値段と最も安い値段のこと)に注目し、連続する高値・安値が、それより前の高値・安値より上に位置する(切り上げる)状態が「上昇トレンド」、下に位置する(切り下げる)状態が「下降トレンド」と定義されています。

これらのトレンドは「上昇トレンドで高値を更新せずに安値を更新する」「下降トレンドで安値を更新せずに高値を更新する」といったシグナルが出ない限り、基本的に継続していくという法則です。

ダウ理論と言えばこれ!という内容ですね。

ほとんどの人はこれをもってダウ理論と呼ぶのではないでしょうか。

こうやってみてみると、この内容もダウ理論の一部だったことがわかりますね。

ダウ理論の使い方・考え方

そもそもこのダウ理論は使えるのか?

そう思う人もいると思います。

使えるのか使えないのかで言うと、使えます。

使えるというより、相場にいれば感じますが、このように動いていることが多いですね。なのでこの理論自体知らなくても、相場に長くいれば理解している人も多いと思います。

それほど有効な理論ですが、これはあくまで理論であり、答えを見つけ出す根拠の一つになる、というものです。

これだけで勝てるというものではなく、あくまで根拠の一つだということを頭に入れておきたいです。

資金管理などと同じですね。勝つためには理由があって、出来て当たり前になっていないとどうしても勝てないことがあります。それがこれに当てはまります。

ダウ理論とテクニカル(水平線、フィボナッチ、平行チャネル、移動平均線)

次に見ていくのはダウ理論とテクニカルの融合性です。様々な手法やテクニカルがありますが、とりあえず有名ですぐに取り入れられそうなものをピックアップしてみました(*’ω’*)

ダウ理論とどのようにマッチするのか、どのように使えばいいのか。それは果たして勝てるテクニカルになり得るのか。

ひとつずつ見ていきましょう(‘ω’)ノ

ダウ理論と水平線(サポートライン)

水平線を引いてチャートを把握する、これが一番シンプルで初心者向けだと思います。

初心者向けというのは簡単だとか、プロはこんなのを使わないとかではなく、このサポートラインを引けることがまず第一歩だと僕個人は思っているからです。

チャートを見る際に視覚でパッと分かる方が良い。ジグザグに動いているそのチャートを水平線で引いてやると高安が分かりやすいんですよね。

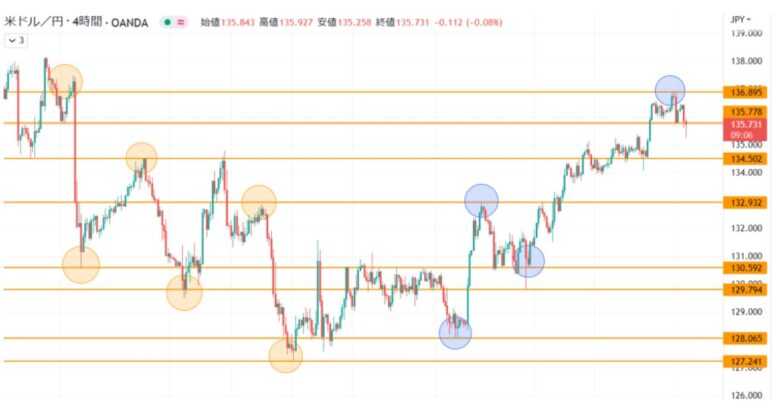

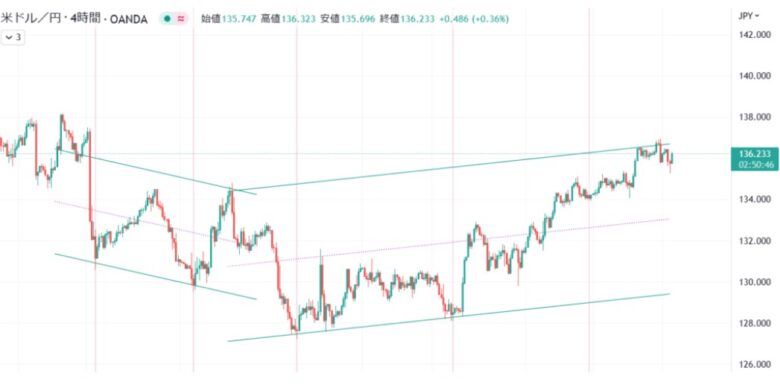

これは現在(2023.3.1.22:30PM)のドル円チャートに水平線を引いてみました。

どうです?4時間足なので少し大きな時間足ですけどこれぐらい大きくすると「ダマシ」も少ないですし引きやすくなってきます。

水平線は短い足で引くほど本数が多くなるので把握するのが難しい。個人的なお勧めはざっくり4時間足ぐらいで把握するのがいいと思っています。

で、ここでダウ理論ですよね。

これはもう出来上がっているチャートなので意味がないと言われると辛いですが、出来上がっているチャートで検証して何もない右側を探るというのがトレーダーの仕事なので頑張りましょう(笑)

ダウ理論①にある通り、チャートが全てという見方をするなら、逆にファンダメンタルズも見ておくと根拠の一つになるからいいんじゃないかなと思っています。

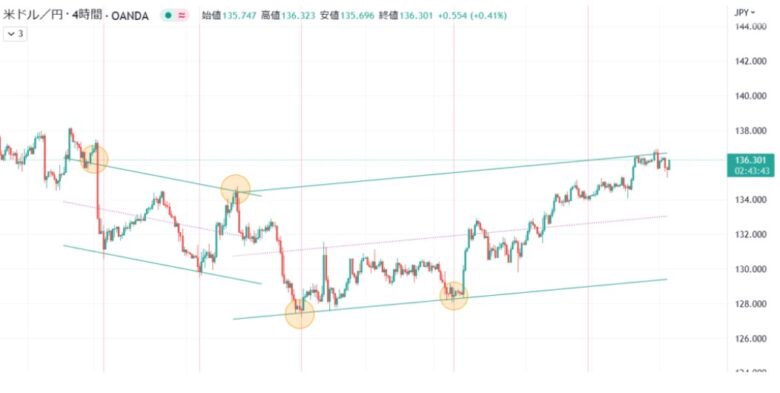

先ほどのチャートに〇を付けてみました。大体水平線の上です。これ自体は水平線は別に関係ないと思うかもしれませんがとりあえず。

これは高安を下げ更新し続けている下げトレンドが出ています。ダウ理論⑥で書いてある通り明確なシグナルが出るまでトレンドは継続するっていうやつですね。

チャートを見ると、このオレンジ〇、次も下に抜けるものと思っていたら・・・。

若干ですが切り上げてしかも抵抗線に乗っています。その次の青〇をみると・・・。

そう乗っています!

そして次の青〇は? 切り下げていない。

下げトレンド継続なら高値も切り下げるはずですが、切り下げなかった(この場合はほぼ同値でしたが)ということは・・・。

安値も切り下げない、高値も切り下げない・・・。

トレンド転換が起こっている!ということになります(‘ω’)ノ

水平線を引くコツは大きく反発している所もそうですけど、過去に何度も反発している所に引くのが良いです。回数が多ければ多いほどまた反応する場所になることが多いです。

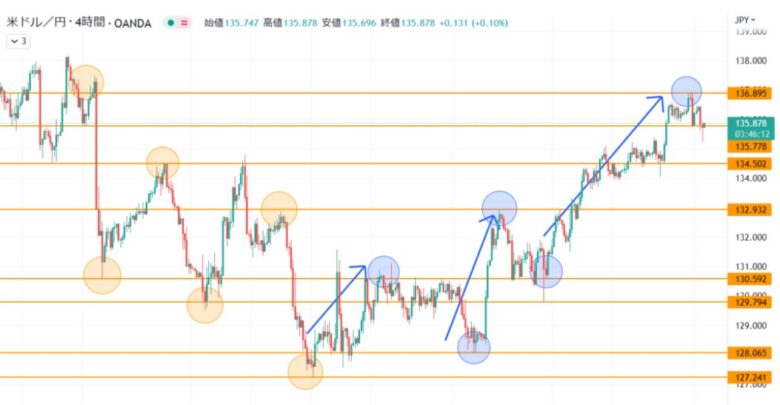

ダウ理論③にある縦のトレンド(波動)ですが、これが一つの時間足で見ることがとても難しい。いわゆるトレンドを大きく見ないと波動を確認出来ない場合がある。エリオット波動がこの部類ですね。このチャートだけでみると上のようにみえますが、先行期、追随期、利喰い期では追随期が一番長くなる印象です。

なので、

こっちかな~とか、今の段階ではそう考える感じですかね。今は直近で言うと高値圏にいるので少し抵抗強いのではないか、という感じ。だから少し押すのかなとかを考える場所ですね。

ダウ理論②にある時間軸のトレンドですが、こちらはこのように区切って行けると思います。直近安値を結んでいって横軸を見る方法です。サイクル理論の部類になるのでサイクル理論をベースにしている人は分かりやすいかと思います。逆にダウ理論をしっかり取り入れている人はサイクル理論を知らなくても勉強すれば簡単に理解出来るかと思います。この場合、4時間足なので2~3週間の時間軸になりますが、その他日足で見るものや週足で見るものがあり、さきほどのダウ理論③での説明のようにこちらも他の時間足と一緒に見る方が良いものですね。

ダウ理論②で時間軸ごとに区切って、ダウ理論⑥でトレンドを把握する。その中にダウ理論③があって波動を意識する。

こうやって時間軸ごとに区切って見てみると、とても見やすいのではないでしょうか?勝てる答えはないですけど、ダウ理論と水平線を使えばこのように方向性を示す根拠のようになります。

ダウ理論と水平線とフィボナッチリトレースメント

次にフィボナッチリトレースメントと一緒に使ってみましょう。

フィボナッチリトレースメントとは、フィボナッチ比率と呼ばれる比率を用いて、トレンド相場における反発や反落のポイントを見極めるテクニカル指標のことですね。

詳しくは割愛しますが、0%、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、76.4%、100.0%などのフィボナッチ比率に基づいたラインが引かれるのが一般的です。

一応参考記事を置いておきますので、フィボナッチリトレースメントについて詳しく知りたい方はどうぞ(*´з`)

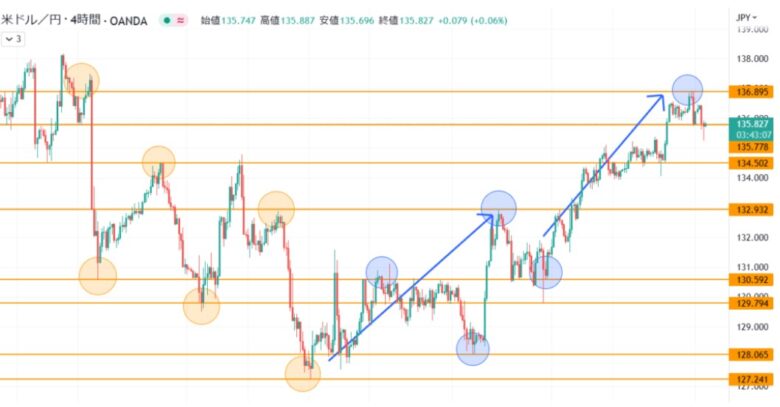

上のチャートは先程のチャートと同じものです。そして下げトレンドが継続するのかどうかという所。下げトレンドの時はSを狙いたい。そうすると上からフィボナッチリトレースメントを当てて安値の抵抗した所に引きます。(上の図)

オレンジ〇の所がフィボナッチ50%の所です。フィボナッチの特徴として、押し目戻り目の38.2~61.8がその値になりやすい。つまり半値ぐらい(笑)

今回は丁度半値で反発。大きく反発した所でフィボナッチが当たる所は勝負所。23.6の所で小さく反発していますが23.6では浅くてあまり押し目戻り目になりにくい傾向があります。ですのでそこはスルーして大きな反発を狙いたい。ちょっとぐらい遅れてもこういう時は大きく動くので問題ないです。

で、下がってまた戻り売りを狙いたいとフィボナッチを当てておきます。

おや?

今度は中々反発せずに同値まで戻ってきた!

なんやったら髭で高値抜いてる!!

こんな時はダウ理論⑥でいう「もしかすると転換期」なのでスルー。

でもここはすぐ反発して下落。ここでSは打てていないですけど、「あ、まだ下かも」とダウ理論⑥のトレンドはまだ変わっていない方向で考えます。

ちょっと見にくいですけど(笑)

下トレンド継続と頭で決めて先ほど書いたフィボナッチの数値を頭に入れる。38.2を中々抜けない。なのでS。もちろんトレーダーは下位足も見ているでしょうから、もしかしたら下位足でダウ理論③(波動)などが出ているかもしれませんね。これはとても大切なことです。ダウ理論③の中にダウ理論③が起こっていると推測されるわけですからね。

そしてフィボナッチで抵抗があった所は他の所でも反発しやすいことが分かると思います。なので過去に引いていなかった所でも抵抗あった所は引いていくことが大切になっていきます。

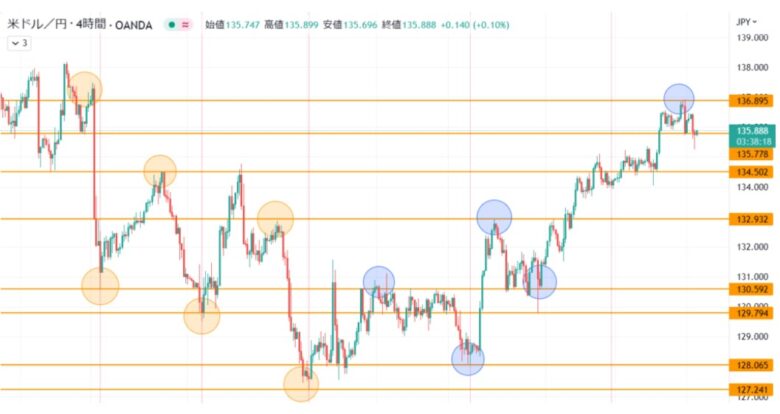

ダウ理論と平行チャネル

先ほどと同じチャートに平行チャネルを引きました。4時間足なので大きくなりますがトレンドとを踏まえてみれば分かりやすくなっていると思います。

下降トレンドではチャネルは右肩下がりになりますし、上昇チャネルになれば右肩上がりになる。

こんな感じですね。そして平行チャネルを引く時にはフィボナッチが引きにくい。なので平行チャネルのセンターラインに意識をするわけですね。このチャートのチャネルでは残念ながら分かりにくいですけどセンター付近で反応する所で合わせてやるのがコツです。

個人投資家もマネできる 世界の富裕層がお金を増やしている方法

ダウ理論と平行チャネルと移動平均線

先程のチャートに移動平均線を入れました。こうするとまた景色が違うことが分かると思います。

上記は20sma、40sma、75ema、200smaを表示させています。まぁ好きな移動平均線で良いと思います。お勧めは短期と長期の移動平均線を入れておくのが良いと思います。

インジケーターは遅行するもの、ですが流れを知るにはとてもいいインジケーター。流れってそんなにすぐ変わらない、それはもうダウ理論⑥のトレンドの継続転換で学んだことですよね。

もちろん時間足ごとの流れはありますが、大きな流れは急には変わらない。

なのでこの移動平均線が支えになって動くこともよくあることなんですよね。反応することは他のテクニカルと変わらない。ダウ理論での流れを意識してその流れを掴んでプラスに持って行くためにテクニカルを足してやるという感じでしょうか。

ダウ理論の考えをこのように他のテクニカルに落とし込むなことでトレードのための根拠が増える。

ただ見てもらっても分かる通り、少し分類しました。

全部を入れてしまうとチャートが見えなくなるから(笑)

チャネルと水平線は一緒でなくていいと思いますし、フィボナッチもチャネルには邪魔だと思っています。移動平均線は万能なのでチャネルにも水平線にもどちらにでも合うと思いますが、ボリンジャーバンドは一目均衡表にはあまり合わないと思います。そういう相性みたいなのもあると思うので組み合わせも考えてみるのもいいかもしれませんね(*^^*)

そしてこれらを相関でとらえること(ダウ理論④)も根拠の一つになります。相関がしっくり来ている時ほど綺麗にチャートが動くことが多いですしね。例えばドル円とユーロドルは逆相関ペアなのでどちらも逆でトレンドが継続しているか、などですね。そういうのをチェックする根拠の増やし方もあるということです。

終わりに

もちろんテクニカルはまだまだ無限にあります。今回のはほんの一例になります。

紹介したテクニカルに限らず、ダウ理論はどのテクニカルと一緒でも使えます。それぐらいチャートを見る際の基礎となっていると言えるでしょう。そして万能性があるものだとも言えるでしょう。

ただ万能性があり過ぎて、捉え方が大きい場合があります。そういう意味ではしっかりとその考え方を理解することが重要かもしれませんね。

さっきちらっと書きましたが、今回の説明では端折ったMTF(マルチタイムフレーム)分析、つまり各時間足ごとの分析と上手く照らし合わせていくこともとても大切です。

この4時間足だけみては相場を見誤ることもありますからね。

ダウ理論でよく使われる⑥もそうだけど②や③も時間軸で変わってくるんですよね。これは少し難しい(細かい)話になるので今回は省きました。ただこちらも重要です。

こういった話を理解しようと思うとダウ理論に対する深い理解が必要になってきます。そのためにもしっかり上記の基礎となる考え方をしっかり学んでチャートを見るのが良いでしょう。

チャートの中にはトレンド中のトレンドということがありますからね。大きな足のトレンドに小さな足が乗っている時とそうでない時ではまた捉え方が違ったりしますもんね。

今回はこれでダウ理論についてのお話を終わります。

FXを取引する際のお勧めサイトや資料など

<無料メルマガプレゼント>

FXを始めてみるも何から勉強して良いのかわからないそんなアナタへ。無料でもらえるメルマガ登録があります。これをみれば相場の事を一気に知ることが出来ます。本もどれを買っていいかわからないと悩まれている方はまずはこちらを読んでみてください(*’ω’*)

↓↓↓ 無料メルマガリンクはこちら ↓↓↓

【無料】現役プロトレーダーが総合監修したFX投資E-BOOK図解オールカラー128P

noteにてサイクロン同好会を発足

noteにてサイクロン同好会をはじめました(*’ω’*)

GMOクリック証券

おすすめ国内証券会社。銘柄も多く、スプレッドも狭い。安心して使えるFX取引所はこちら(‘ω’)ノ

≪GMOクリック証券≫【FXネオ】人気のiPhoneアプリ!豊富なマーケット情報、最短タップで注文可能!

暗号資産はこちら→ GMOインターネットグループの【GMOコイン】

また次回も読んで頂ければ嬉しいです(*’ω’*)

では!!

コメント